DIE KÜNSTLER, DRUCKER UND VERLEGER DER FAMILIE AUST IN BÖHMEN, UNGARN UND ÖSTERREICH SIEBEN GENERATIONEN IM DIENST DER GRAPHIK.

Der Kupferstich und das Druckergewerbe in Ostböhmen.

Spät wurde das Druckergewerbe in Ostböhmen dokumentiert. (Siehe: Schneider, Dr. Karl: Das Geistesleben der Deutschen Ostböhmens; in: Jahrbuch des Riesengebirgsvereines. Landesgruppe Sudetengau e. V., Hohenelbe. 28. Jahrgang, 1939/40. Hrsg.: Dr. Karl Schneider und Dr. Karl W. Fischer). Erst mit den Mäzenen Wenzl Graf von Morzin (1706 -1737), Karl Josef Graf von Morzin (1737 – 1741) und Franz Anton Graf von Šporck (1662 – 1738), beginnt eine neue, politische Literatur, die speziell der katholischen Kirche verpflichtet, und druckhistorisch nachweisbar ist. Šporck, auf der Herrschaft Lissa geboren, zählte zu den bedeutendsten Adeligen und Mäzenen des böhmischen Barock. (Er ist dem Autor dieser Zeilen als Begründer der französischen Waldhorntradition in Böhmen bekannt, auf die sich die tschechischen und slowakischen Hornisten heute noch berufen. Bei dem oben genannten Wenzl Graf von Morzin war Josef Haydn auf Schloss Hohenelbe zu Gast!)

Ein nachhaltiges Wirken hatten die von Šporck auf Schloss Kukus gerufenen Maler und Kupferstecher. Es waren berühmte Künstler wie: M. Heinrich Renz, der „Hoff-Kupfer-Stecher“, Johann Peter Brandel – später seine Söhne, und die Brüder Mathias und Johann Balzer (1734 – 1799). Dann der Sohn Johann Balzers, Anton (1771 – 1805). Unter M. Heinrich Renz arbeiteten und studierten viele Stecher, die nach dem Tode von Šporck (1738) und Renz (1758) ohne Auftraggeber zurückblieben. Viele siedelten nun in Hohenelbe an, wo eine Kleinbildherstellung entstand, die Heiligenbilder und Gebete, in kleinem und größerem Format mit Darstellung bekannter Wallfahrtsorte zeigten. (siehe: Bartoš, Miloslav: Hohenelber Kupferstecher (tschechischer Titel, nicht bekannt), aus: Krkonoše . měsičnik opřirodě a lidech, (monatliche Ausgabe für Land und Leute), 1/1979; S. 36 – 37).

Als Kupferstecher, kleine Meister für die vorher genannten Bilder sind sechs Künstler zu nennen: F. Calzer, Johann Kleinert, Stanislaus Aust (1765 – 1846), Ignaz Pohl (1766 – 1846) Wenzl Langhammer, Jan Karel Balzer und Josef Balzer.

DAS HEILIGENBILDCHEN

Auf seiner 25. Sitzung verabschiedete das Konzil von Trient (1563) Beschlüsse, welche die Fürbitte der Heiligen, die Verehrung ihrer Reliquien und die Ehrung der Bilder gleichermaßen betreffen und neu bekräftigen. … Die Bischöfe mögen mit Eifer lehren, dass das Volk durch Erzählungen (historias) der Mysterien unseres Glaubens, in Gestalt von Malereien oder Bildern anderer Ar, in der Erinnerung an die Glaubensartikel und in ihrer Verehrung belehrt und gestärkt werde. So wird aus allen Hl. Bildern eine reiche Frucht erwachsen.“ (siehe: Vergl.: Sacrosancti et oecumenici Tridentini. Canones et Decreta. Paris 1823, 254-256; H. Jedin, 1935, 143 ff.)

In dieser zeitgebundenen Frömmigkeit wurde der Erwerb eines privaten Andachtsbildes zu einem Akt symbolischer Pflichterfüllung. Der Besitzer erwarb in der „Hausikone“ nicht nur ein Instrument der Andacht, sondern auch ein Zertifikat der frommen Gesinnung, die er vor ihr praktizieren sollte. Die Bilder wurden zu äußeren Garanten einer inneren Haltung. (siehe:

Belting, Hans: Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst. S. 459; 5. Auflage 2000, ISBN 3 406 37768 8. © C. H. Beck`sche Verlagsbuchhandlung, München 19990).

In der Produktion von Holzschnitten wetteiferten klösterliche Zentren mit gewerblich organisierten „Bildmachern“, die auf Märkten vertreten waren. Die Drucke sind oft in Bücher eingeklebt, als Ersatz für Miniaturen, manchmal auf Holztafeln aufgezogen, als Ersatz für Tafelbilder. Man erwarb sie bei Wallfahrten, wo auf ihren Erwerb ein Ablass ausgeschrieben war, oder bestellte sie für die eigenen vier Wände, vorzugsweise mit dem Gebetstext, den man vor ihnen aufsagen sollte. (siehe: Belting, Hans: Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst. S. 459; 5. Auflage 2000, ISBN 3 406 37768 8. © C. H. Beck`sche Verlagsbuchhandlung, München 19990).

Nachweis von Andachtsbildchen des Stanislaus Aust bei Gustav Gugitz.

- Gustav Gugitz, Österreichs Gnadenstätten in Kult und Brauch:

Bd. 2, Niederösterreich und Burgenland: Sign: St. Aust. Mariahilferberg bei Gutenstein,

- Bd. 1, Wien: Aust, Kahlenbergkirche zum Hl. Josef,

- Bd. 4, Kärnten und Steiermark: Sign: Stanislaus Aust, Mariazell. Maria Rehkogel (untersteht Stift Admont)

- Bd. 5, Oberösterreich und Salzburg: Sign: Verl. Presseverein lithogr. Aust, Urfahr für Maria Ramersberg bei Kleinzell (Mühlviertel)

Andachtsbildchen mit Text: Maria Zell in Steyermark, sign. St. Pölten bei St. Aust, aus der Sammlung Gugitz im Wiener Volkskundemuseum ist in obigen Publikationen nicht erwähnt. > Abbildung

Weiter zitiert Gugitz ein Andachtsbild von Stanislaus Aust mit der Überschrift “Burg Einöde der H. Mariae Magdalenae in der Grafschaft Gutenstein“ mit folgenden Hinweis „“J. Wasshueber del. Neost. Aust.“ Diesmal hat er sich geirrt. Der Text wurde folgend aufgelöst: „J. Wasserhueber del(ineavit) Neost(adii) Aust(riae). Also: J. Wasshueber hat (diesen Stich) ausgeführt in (Wiener) Neustadt in Österreich. ( Hinweis von Dr. Johannes Diethart, ehem. Inkunabel-Abteilung der ÖNB).

DIE SITUATION DER FRÜHEN DRUCKER UND VERLEGER.

Die ländlichen Kupferstecher, Bildmaler und Verleger, welche diese drei Tätigkeiten nicht selten in einer Person vereinten, siedelten sich mit Vorliebe an Wallfahrtsplätzen oder Wallfahrtsstraßen an. Als Drucker und Verleger – meist sogar als Künstler – zogen sie von Ort zu Ort um ihre Produkte zu verkaufen. So entstanden zuweilen kleine Dynastien (Spamer, Adolf : Das kleine Andachtsbild vom XVI. bis zum XX. Jahrhundert.) von Künstlern und Verlegern. Im Süden Deutschlands war ab Ende des 16. Jahrhunderts die Familie Sadeler tätig, später im 18. Jahrhundert die Brüder Joseph Sebastian und Johann Baptist Klauber. Erst zwischen 1820 und 1840 wird Prag zu einem neuen Zentrum des Andachtsbilderhandels. (Heres, Horst: Das private Andachtsbild. Devotionalie – Andenken – Amulet. S. 58. Katalog zur Ausstellung im Museum Altomünster, St. Birgittenhof 6, D-85250 Altomünster, 23.3. bis 5.8. 2007. Verl.: Museumsverein Dachau e.V. 2007; ISBN 978-3-926355-15-7 ). Woher Stanislaus Aust, geboren 1759 in Hohenelbe, seine Ausbildung bekam, ist noch ungelöst. Nach mündl. Überlieferung von Erich Walther soll Stanislaus Aust in Beziehung zu Gutenberg gestanden sein. Eine Überprüfung dieser Überlieferung im Gutenberg-Museum in Mainz und anderen Institutionen hat zu keinem Ergebnis geführt.

Nachweislich ist seine Tätigkeit zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Hohenelbe, wo er Bildchen stach ( Stanislaus Aust versorgte selbst das Hl. Blut in Walldürn (bad. Odenwald) mit seinen Bildchen, wobei er sowohl den Namen des Wallfahrtsortes, als auch seinen eigenen nur verstümmelt auf die Platte setzte. Doch war letzteres bei ihm die Regel. Er starb 1833 in Lilienfeld als Bildermaler im Alter von 74 Jahren. (Mündl. Mitteilung von Pater Justin Fitz).

Seine drei Söhne führten die Tradition weiter: Stephan in Lilienfeld, Heinrich auf dem Heiligen Berg bei Olmütz, (wohin er vor der Assentierungskommision geflüchtet war), Eduard (geb. 1828 in St. Pölten. Von den 2 Söhnen Heinrichs arbeitete Johann wieder auf dem Hl. Berg und Wilhelm in Fridek, ganz im Stil der zeitgenössischen Prager Bildverleger. Auch Johann`s Sohn Robert 1850 – 1923), der Urenkel des Stanislaus, verlegte in Wien (seit 1878) und in Budapest (seit 1898) Andachtsbildchen. Robert Aust machte sich 1878 in Wien selbstständig und ging 1898, von der Regierung subventioniert, auf ein paar Jahre nach Budapest. Seine Bilder signierte er: Robert Aust in Wien oder DV R. Aust, Neupest. Robert Aust gründete dann in Wien eine von seinem Sohn Robert Johann Aust (1882-1952) geleitete graphische Kunstanstalt für Heliogravure, Kupferdruck, Werbedruck und besonders den Druck schwarzer und farbiger Radierungen.

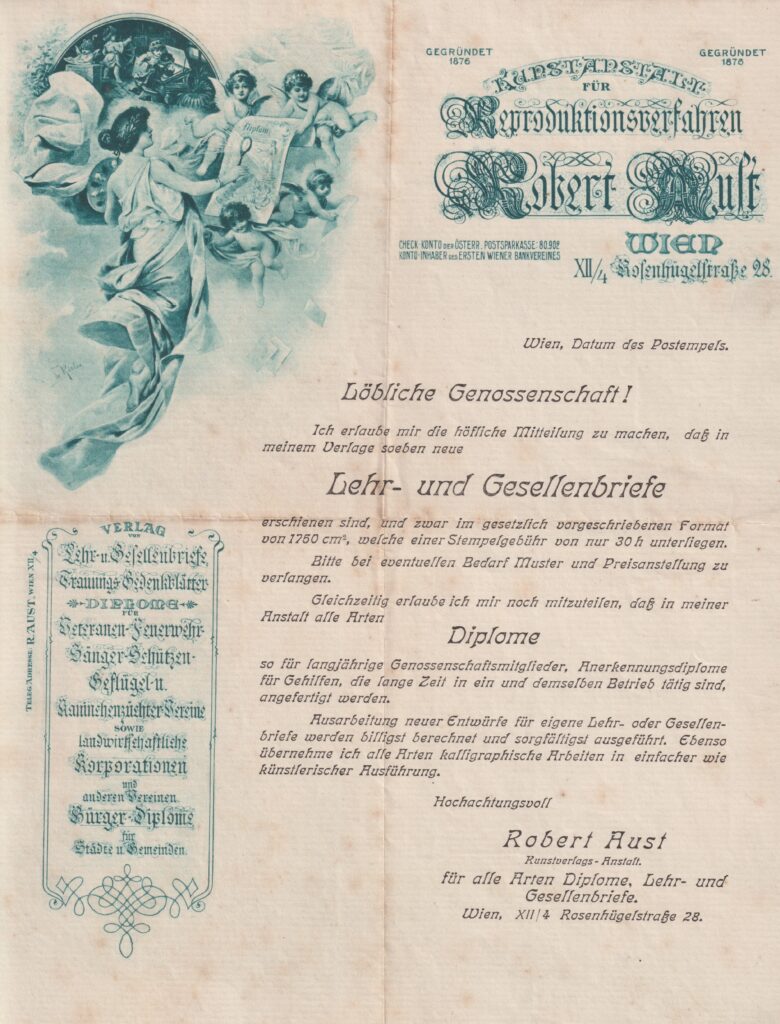

ROBERT AUST (1850-1923)

Nach Auskunft der Handelskammer Wien erfolgte die schriftliche Anmeldung für die Gewerbe- „Concession“ des Kupferdruckers Robert Aust am 17.2.1897 mit der Adresse Wien II. Ungargasse 47, mit der Betriebsadresse Schönbrunnerstraße 195. Abmeldung der Konzession: 27.9.1923. Eine Adresse, nach Heiratsmatrikel von 29.10.1876 ist die Rampersdorfergasse 4. Ungeklärt ist folgende Eintragung im „Lehmanns Wohnungsanzeiger für 1889“, wo ein Robert Aust, Kupferdrucker, in Wien III. Krummgasse 5 angegeben wird – also 8 Jahre vor der Konzessionserteilung. Wann die Übersiedelung nach Wien XII., Rosenhügelstraße 28 erfolgte, ist nicht bekannt. Dieser Robert (sen.) wahr sehr geschäftstüchtig.

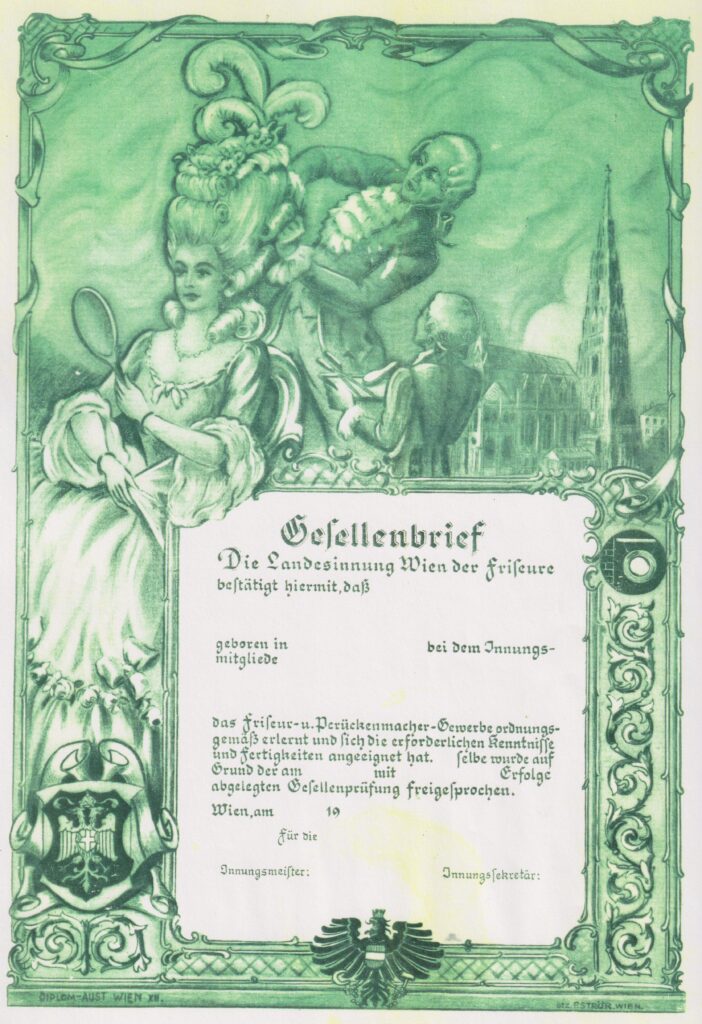

Laut eines Kataloges für Feuerwehrdiplome aus der Kunstanstalt und Kunstdruckerei Robert Aust, Wien XII/87 Rosenhügelstraße 28 – Ausgabedatum unbekannt – wurden hergestellt:

„Diplome, Urkunden, Glückwunsch-, Jubiläums- u. Dankadressen für alle Vereine u. Zwecke in Kunstdruck (Handpressen-Tiefdruck). Inschriften in künstlerischer, geschmackvoller Handmalerei (Kalligraphie) in verschiedenen Ausführungen und Preislagen. Für besondere Anlässe, wie z. B. Ehrenbürgerernennungen etc … werden Urkunden in Aquarellmalerei mit beliebigen Ansichten u. dgl. nach Separatentwurf hergestellt u. auf Wunsch in Mappen geliefert. Für Innungen, Lehr-, Gesellen- u. Meisterbriefe, sowie Meisterjubiläumsurkunden! Diplome für diverse Sportzweige vorhanden. Preislisten und Muster unverbindlich. Überreichungsrollen lagernd.“

Nach Auskunft des Enkels von Robert Aust sen., Herrn Erich Walther, wurden einschlägige Druckvorlagen nicht nur selbst entworfen, sondern auch unbekümmert von anderen Anbietern übernommen. Auffallend sind die vielen Angebote künstlerischer Ausführungen. Das Sensationelle ist, dass sich die Personalunion von Drucker, Verleger und Künstler in der Familie Aust sich mit sieben aktiven Generationen bis ins 20. Jahrhundert fortgesetzt hat!

Die Brüder ROBERT JOHANN (1882 – 1952) und ERNST ANTON (1884 – 1941) in Wien.

Robert Johann übernahm die Gewerbekonzession von seinem Vater mit der schriftlichen Anmeldung per 26.4.1923. Alle Konzessionserteilungen und Zurücklegungen sind im Handelskammerarchiv in Wien dokumentiert.

Nach seinem Tode 1952 übernahm seine Gattin im „Witwenfortbetrieb der Aloisia Aust geb. Trauner“ den Betrieb. Mit Wirksamkeit vom 24.2.1953 wird Herr Ing. Erich Walther als Schwiegersohn zur alleinigen Weiterführung bestellt. Ing. Erich Walther legte das Gewerbe am 6.7.1988 zurück. Siehe: Durstmüller, Anton d. J.: 500 Jahre Druck in Österreich. Bd. II; Manuskript abgeschlossen 12/1988. Hrsg.: Hauptverband der graphischen Unternehmungen Österreichs, Wien I. Grünangergasse 4.

Über Ernst Anton Aust gibt es folgendes Zitat im Jahrbuch der Österreichischen Exlibris Gesellschaft IX. 1911: „… im Juni 1884 zu Wien geboren, äußerte er schon im frühen Kindesalter zeichnerisches Talent, er besuchte 1899 bis 1903 die Wiener Kunstgewerbeschule (Nachgewiesen ist lt. Akademie f. Angewandte Kunst (2.1.2001); Jahr 1899/00, ornamentales Zeichnen bei Prof. Willibald Schulmeister, Jahr 1900/01, ornamentales Zeichnen bei Prof. Schulmeister, Jahr 1901/02, ornamentales Zeichnen bei Prof. Willibald Schulmeister, Jahr 1901/02 figurales Zeichnen bei Prof. Otto Czeschka.) musste aber Familienverhältnisse halber seine Studien unterbrechen, um in der Kupferdruckerei seines Vaters bei Herstellung und Retusche heliographischer Platten, den zum Militär einberufenen Bruder zu vertreten. Nach des Bruders Heimkehr war der junge Radierer in der väterlichen Druckerei zwar entbehrlich, aber eine Blutvergiftung am rechten Arm zwang ihn neuerlich zu einer Unterbrechung seiner künstlerischen Tätigkeit. Sein Streben war nun, sich eine gesicherte Existenz zu schaffen. Da dies auf künstlerischem Gebiete nicht möglich war, so musste er einen unkünstlerischen Beruf ergreifen und nahm im Jahre 1905 die Stelle eines Postoffizianten an.“

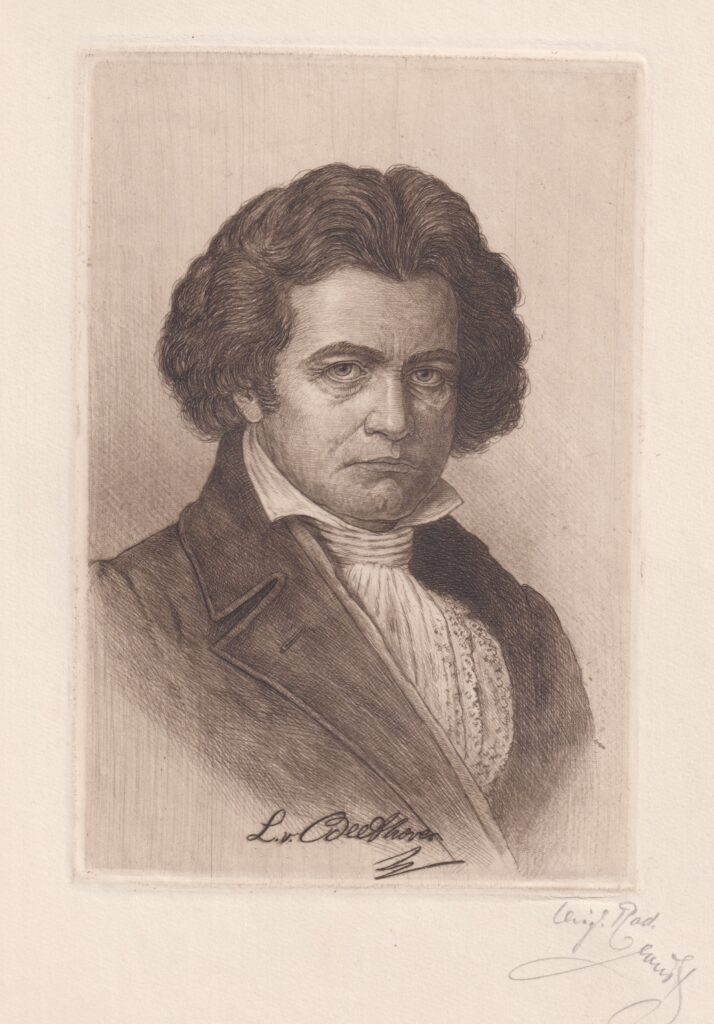

Der Künstler radierte Exlibris, Künstlerportraits (Beethoven, Schiller, List u. a.) viele Ansichten von Wien und auch Landschaften. Er arbeitete und lebte wie sein Bruder Johann im selben Haus in der Rosenhügelstraße 28. (Mündl. von Erich Walther jun.).

Von Ernst Anton kennen wir bis jetzt 9 Exlibris. Zwei Eigner sind uns möglicherweise bekannt. Mit Bernhard Altmann dürfte der Wiener Textilfabrikant gemeint sein (verh. mit Adele Bloch – Bauer). Gerta von Jaksch ist vermutliche Gertrude von Jaksch (geb. 2.10.1900 in Prag), die Schwester der Künstlerin Franziska Jaksch (von Wartenhorst). So ist es wahrscheinlich, dass Franziska Jaksch (von Wartenhorst) bei der Firma Aust ihre Exlibris Drucken ließ!

ING. ERICH WALTHER (1907 – 1996 Mit Wirksamkeit vom 24.2.1953 wird Herr Ing. Erich Walther als Schwiegersohn von Aloisia Aust geb. Trauner zur alleinigen Weiterführung der Konzession bestellt. Ing. Erich Walther legte das Gewerbe am 6.7.1988 zurück. (Durstmüller, Anton d. J.: 500 Jahre Druck in Österreich. Bd. II; Manuskript abgeschlossen 12/1988. Hrsg.: Hauptverband der graphischen Unternehmungen Österreichs, Wien I. Grünangergasse 4.) Er hat das Druckgewerbe bei Robert Johann gelernt. Von seinen beiden Kindern, Erich und Ilse, ist die Tochter Ilse Aust (verh. Kisser) dem Gewerbe treu geblieben.

ILSE KISSER geb. WALTHER (1943 – ?)

Tochter von Ing. Erich Walther. Machte Ihre vierjährige Ausbildung zur Dipl. Graphikerin an der Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt in Wien zwischen 1958/59 und 1961/61, schloss ab mit der Meisterklasse zwischen 1962/63. Ihre Lehrer waren unter andern: Prof. Hans Ranzoni d. J., Prof. Reinkenhof, Prof. Quittan usw. Kollegen waren: Walter Schmögner, Johann Plank, Walter Angerer, Reingart Schmerzek – Kopsa, Gerhard Herget, Helmut Leimer u. v. A. Während ihres Studiums erlernte sie das Drucken von ihrem Vater. Als Studentin der „Graphischen“ war sie vom Schulbesuch der Berufschule der Druckerinnung befreit, mit einer Abschlussprüfung erwarb sie dort den gewerblichen Titel „Kupferdrucker“ . Sie druckte als Hobby, arbeitet nach dem Studium ca. drei Jahre als Graphikerin bei den Firmen Anton Berghofer und Elin. Sie meldete das Druckergewerbe nach ihrem Vater ab 6.7.1988 als ruhend an und meldete 2002 das Gewerbe ganz ab. Die Druckmaschinen wurden einer Druckerei in Krems zu Verfügung gestellt.

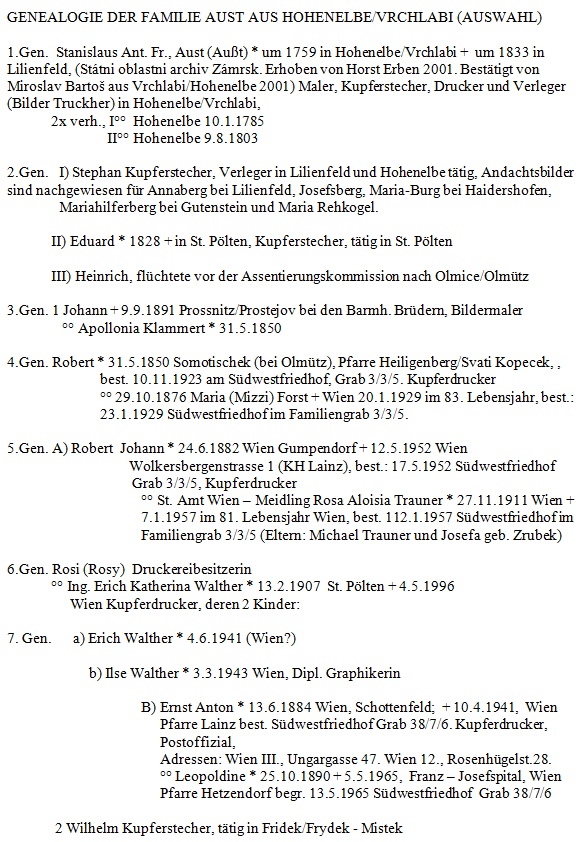

(Die vielen Kinder (vermutlich auch Kupferstecher) von Stanislaus 1759 – 1833 wurden nicht erhoben. Ab Stanislaus 1793 ist der Stammbaum teilweise und auch falsch im Allgemeinen Künstler Lexikon/Saur dokumentiert. Das genealogische Ergebnis entstand durch meine Korrektur des Stammbaumes im Archiv des AKL im Sächsischen Wirtschaftsarchiv mit Hilfe von Frau Petra Listewnik. Es war unmöglich, alle Kupferstecher und Goldschmiede mit dem Namen Aust aus der Olmützer Gegend und Wien genealogisch zusammenzuführen.)

_____

Exlibriswerkliste von Ernst Anton Aust (alphabetisch).

1) Altmann, Bernhard (1916)

2) Ehrenfeld, Hansi: Rad., Hausteil mit Fenster in Garten mit einen Kleinen Baum, 110 x 180.

3) Frankl, Dr. Oskar: Rad., Segelschiff vor Steilküste (Sammlung Gryksa), 100 x 150.

4) Hartenstein, Anna: Rad., Segelschiff, (Gut. Kat I.)

5) Hartenstein, Erna: Rad., Bauernhaus in winterlicher Feldlandschaft, 90 x 115. (Sammlung Premstaller), ÖNB, Gut. Kat. I, Bauer Kat.

6) Holländer, Dr. Alex: Eule auf Buch, Rad., 115 x 135. (Sammlung Premstaller, Gut. Kat. I, Bauer Kat., Abb. ÖEG. Jb. 9/1911

7) Jaksch, Gerta von: Rad., 85 x 130. Holzhütte im Gebirge, (Sammlung Premstaller, Gut. Kat. I.

8) Maier, Louis de: Rad., Ruine in Märchenlandschaft, 85 x 130. (Sammlung Gryksa).

9) Exlibris vor der Namensgebung, Motiv Johann van Beethoven

Abbildungen:

1) Andachtsbildchen: Maria Zell in Steyermark. (Orig. Größe 90 x 53 mm)

2) Werbung: Löbliche Genossenschaft (Orig. Größe 200 x 255 mm = A4)

3) Gesellenbrief für „Die Landesinnung Wien der Friseure …“ ( Orig. Größe 220 x 330 mm Größer als A4)

4) Exlibris für Dr. Oskar Frankl (Orig. Größe 100 x 150).

5) Exlibris für Gerta von Jaksch, vor der Namenseintragung (Orig. Größe 85 x 130)

Literatur (Auswahl):

Allgemeines Künstler Lexikon/Saur (AKL), K.G. Saur Verlag, Leipzig.

Bartoš, Miloslav: Hohenelber Kupferstecher (tschechischer Titel, nicht bekannt), aus: Krkonoše . měsičnik opřirodě a lidech , (monatliche Ausgabe für Land und Leute), 1/1979; S. 36 – 37.

Belting, Hans: Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst. S. 459; 5. Auflage 2000, ISBN 3 406 37768 8. © C. H. Beck`sche Verlagsbuchhandlung, München 19990.

Durstmüller, Anton d. J.: 500 Jahre Druck in Österreich. Bd. II; Manuskript abgeschlossen 12/1988. Hrsg.: Hauptverband der graphischen Unternehmungen Österreichs, Wien I. Grünangergasse 4.

Gustav Gugitz: Österreichs Gnadenstätten in Kult und Brauch, 5 Bände, Bd. 1, Wien, Bd. 4, Kärnten und Steiermark, Bd. 5, Oberösterreich und Salzburg; 1954; Verl. Brüder Hollinek.

Heres, Horst: Das private Andachtsbild. Devotionalie – Andenken – Amulet. S. 58. Katalog zur Ausstellung im Museum Altomünster, St. Birgittenhof 6, D-85250 Altomünster, 23.3. bis 5.8. 2007. Verl.: Museumsverein Dachau e.V. 2007; ISBN 978-3-926355-15-7.

Österreichische Exlibris-Gesellschaft, Jahrbuch IX. 1911

Röder, Julius: Die Olmützer Künstler und Kunsthandwerker des Barock. Ver. d. Heimatblätter für die Olmützer Sprachinsel und das Odergebirge, Olmütz 1934

Sacrosancti et oecumenici Tridentini. Canones et Decreta. Paris 1823, 254-256; H. Jedin, 1935, 143 ff.

Schneider, Dr. Karl: Das Geistesleben der Deutschen Ostböhmens; in: Jahrbuch des Riesengebirgsvereines. Landesgruppe Sudetengau e. V., Hohenelbe. 28. Jahrgang, 1939/40. Hrsg.: Dr. Karl Schneider und Dr. Karl W. Fischer.

Spamer, Adolf: Das kleine Andachtsbild vom XIV. bis zum XX. Jahrhundert, München 1930.

Státni oblastni archiv Zámrsk, Sächsisches Wirtschaftsarchiv, Handelskammer Wien, Matriken der Akademie für Angewandte Kunst in Wien, MA 61 Wien, Österreichische Druckerinnung, Lehmanns Wohnungsanzeiger für Wien, Wiener Pfarr-Matriken, Herald.- Genealog. Gesellschaft „Adler“ in Wien, Briefwechsel mit Miloslav Bartos, Horst Erben.

Endlich im Internet, mit mündliche Mitteilungen von Pater Justin Fitz, Erich Walther jun., Dipl. Graph. Ilse Kissel u. Dr. Johannes Diethart, ÖNB und vielen Anderen, von Peter Rath© in Wien Dezember 2022.